漢字は「何回も書いて覚えるもの」じゃないの?

子どもが反復練習を嫌がる…

どの漢字ドリルを使えばいいかわからない…

こんなお悩みありませんか?

娘はひらがな学習でやった「同じ字を何回も書く」のが苦手…

せっかく好きなキャラクターのドリルを買ったのに「手が疲れる」とやる気はゼロでした。

そこで、漢字学習が嫌にならない学習方法はあるのか、どんなドリルがいいのか、わたしなりに調べて実践!

このやり方がうちの子には合っていたようで、暇さえあれば漢字を探してます♩

この記事では、そんなわが家の漢字学習の進め方を紹介します!

漢字学習は反復練習だけじゃない!

ひたすら同じ字を書いて覚える「反復練習」が苦手な子は多いです。

ノートびっしりに書いていても、嫌々やっているとなかなか覚えられないんですよね…

漢字だけじゃなく全てのお勉強で共通しますが、やっぱり「楽しさ」や「興味」から入ることが1番の近道。

わが家では“書く”よりもまず“読む・使う”で覚えることを大事にしています!

わが家の漢字学習ステップ

まずは“読む”から始める

小学生になると、身の回りで漢字に触れる機会が多くなります。

商品のパッケージ(牛乳とか)やテレビの字幕を見ては「なんて書いてあるの?〇〇って書いてあるの?」と漢字に興味を持ち始めた娘。

わが家では読み方にプラスして漢字の意味や他の読み方などもついでに教えていました!

例えば牛乳なら「牛の乳って書いてぎゅうにゅうって読むんだよ〜」と説明すると理解しやすいですよね。

まだ漢字学習に入る前だったので、無理に練習しなくても「知ってる!」「読めた!」を増やせるようにという意識で教えていました。

まだ漢字に興味を示さないお子さんの場合は、こちらからきっかけを作ってもいいかもしれません。

・漢字ポスターを目につきやすいところに貼っておく

・「なんて書いてあるでしょう♪」とゲーム性を出す

・お子さんが好きなものを見つけた時に「漢字でこうやって書くんだよ」と教える

“使って書く”で覚える

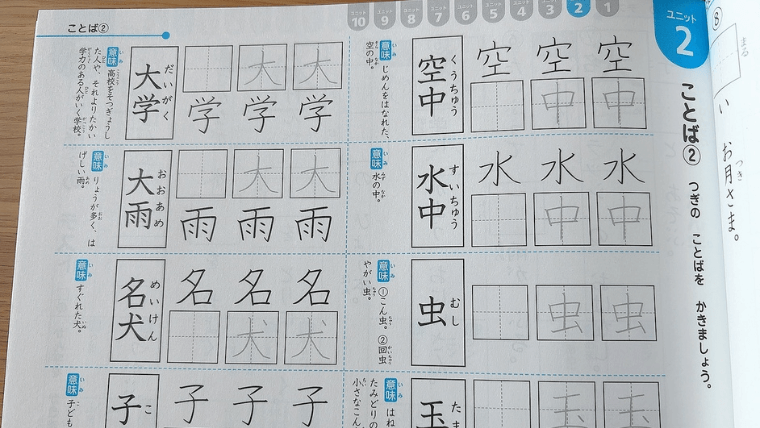

一字一字の反復書き取りではなく、熟語やことばの中で書いてみるのがおすすめです!

例えば「学」という一文字で練習するよりも「学校」と書いた方が馴染みがあって記憶に残りやすいですよね。

読み方も「ガク、まな(ぶ)」と一文字で覚えようとすると、「学校」の「ガッ」という読み方ができずに娘も苦戦していました。

熟語で覚えると漢字学習がスムーズに進めやすいです。

わが家のおすすめの漢字ドリル3選

①まんがとゴロで楽しく覚えて忘れない 小学漢字1026

漢字に初めて触れるならこれが一番おすすめです!

語呂合わせ+イラストで、子どもの「おもしろい!覚えやすい!」を引き出してくれます。

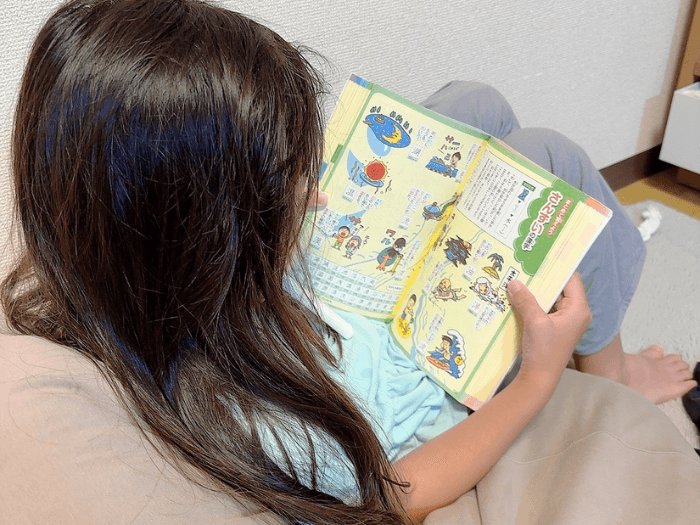

漢字に興味が出てきたタイミングで購入し、目に付くところにただ置いておいただけで、娘は毎日暇さえあればペラペラめくって眺めています♩

今まで目に止まった漢字の読み方を聞くだけでしたが、この本のおかげで「これは3年生の漢字だよ」と教えてくれたり、何年生の漢字?と調べてみたり、自分の名前を漢字で調べて書けるようになったり…と幅も広がりました!!

自然と漢字に触れる時間が増えるので、興味付け&入門編にぴったり♩

② 陰山メソッド「一年生の漢字」

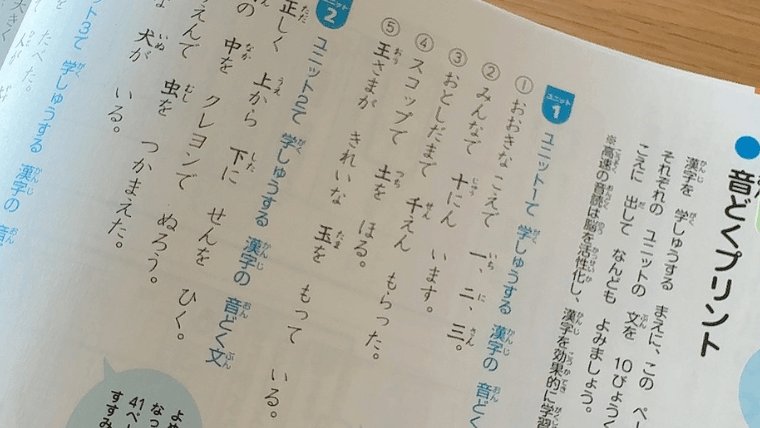

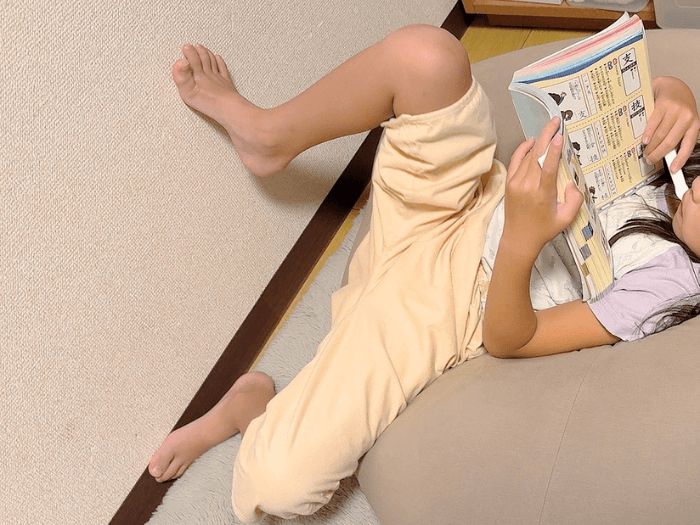

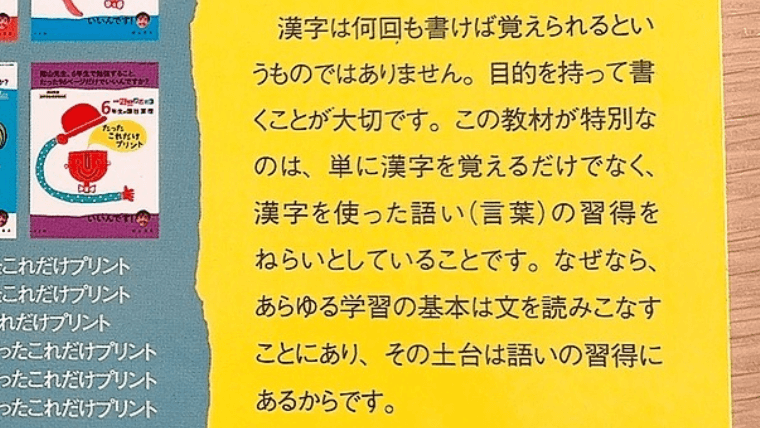

シリーズとして「徹底反復」とありますが、書き取りを何度も繰り返すわけではありません。

実際には“声に出して読む+書く”をバランスよく繰り返す内容で、練習部分は1字3回のみなので嫌にならずに進められます。

「ただ何度も書く」のではなく、“読む→書く”を通して自然に定着できるドリルです。

購入を決めたのは、裏面にあった陰山先生の漢字学習の進め方に「なるほど!」と思ったからです。

このドリルでは、ユニットごとに「音読→漢字練習→書き取り→テスト」という流れになっています。

わが家では1回の音読で3〜4ユニット(半ページ分)を読み、全ての音読がすんなり読めるようになってから漢字練習ページに進みました。

漢字の定着具合によりますが、このドリルが終わったら同じドリルをもう一度やろうかなとも考えています!

③ 1年生の国語・算数 たったこれだけプリント

このドリルは予習用としていいみたいなので、1年生用は購入せず、2年生用から購入予定です。

同じ陰山メゾットのドリルで、漢字では音読ページがあるのがいいところ!

漢字テスト部分はコピーして、「二年生の漢字」ドリルを使用してからの定着度チェック用のテストとして繰り返し活用していきます。

まとめ|反復なしでも“楽しく触れる”がカギ!

「漢字学習=反復練習」と考えがちですが、実際には 「楽しく触れる → 読める → ことばで使う」 の流れで自然に覚えていけます!!

娘も「やらされる勉強」は嫌いですが、興味から入ると自分から学びに向かうようになりました。

反復が合わないお子さんでも、ドリルや教材を工夫すればきっと「できた!」の達成感を味わえますよ。